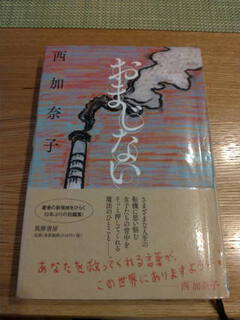

西さんの小説、初めて読了しました。

帯に「女子たちの背中をそっと押してくれる魔法のひとこと—」とある。いろいろと背伸びして、頑張って生きて、でもそういうことに実は疲れていて、思い悩んでいる女性たち。そんなときに、彼女らの心に届く言葉がある。何か劇的なことが起きるわけではないんだけど、どんよりした雲が少し薄らいで見える、そんな感覚がある。

言葉を発する人は、どれも男性である。それも、はたから見てあまりぱっとしない人であることが多い(「孫係」のおじいちゃまはちょっと違うけど)。この短編集は、そういう設定の世界なのだろう。女性が女性の言葉に救われる話を読みたい人は、他の本を読めばいい。「ぱっとしない人」とは、たとえばいちごのことしか頭にない田舎のじいさんとか、まったくうだつの上がらない売れない芸人とか、むやみに物識りだけど仕事もせずに90歳の母親のスネをかじっているおっさんといった面々である。そういう人たちの言葉に、なんともいえない「優しさ」がにじみ出ている。

西さんは、こういう人たち、つまり悩んでいる女性たちと、その周りにいるぱっとしない男性たち、に愛おしさを感じているんだろうな、と思う。

なんてダサい、そして下衆な人間なのだろう。

私は弱い。

立ち上がると、視界がなんだかクリアだった。薄くはっていた膜がぽろりと取れた。(「マタニティ」)

ダサくても、下衆くても、弱くても、そのまま生きていくんだ、という実感。それは、「ありのままでいいんだよ」という応援メッセージともちょっと違う。もう少し、「生きていく」ことの面倒くささまでも包み込んだ上での実感が、この短編集にはある。これはきっと、西さんの人生観でもあるんだろうな。

タグ:読書