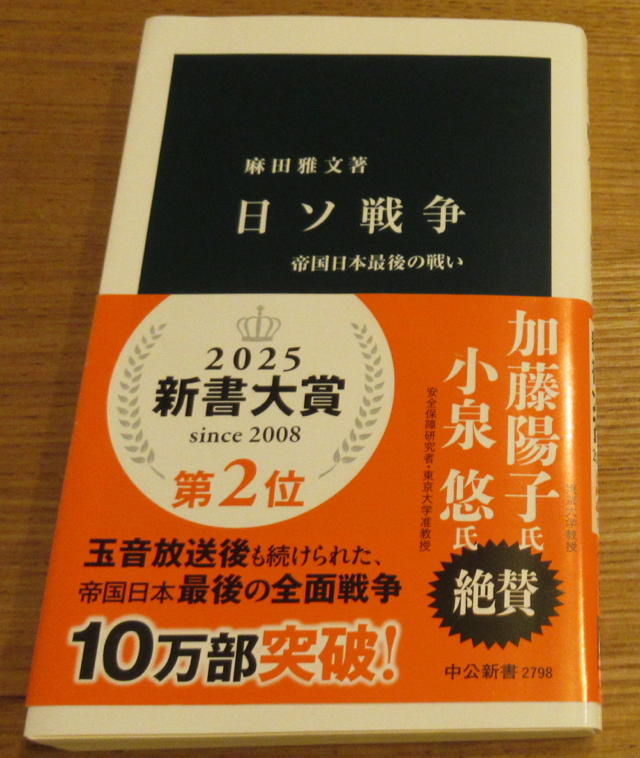

話題の新書です。読んでみました。

いやー、これはしんどい本でした。自分は「戦争もの」を好んで読むタチではないので、どちら側のどこの部隊の兵力がどれだけで云々…という記述が続くと、読み進むのが苦痛になってきます。しかし、ウクライナ・ロシア戦争の勃発、そしてパレスチナに対するイスラエルの露骨な軍事侵攻を目の当たりにして、いわゆる「平和ボケ」から脱却しなくちゃな、と痛切に感じていたのです。帯で推薦されている小泉悠氏、加藤陽子氏は、どちらも「戦争への向きあい方」に関して信頼できる先生方なので、しんどいとは思いつつも、なんとか読了しました。

何がしんどかったかというと、まず、当たり前のことではあるんだけど、戦争というのは国家の指導者が「国策」のために遂行するもので、兵士も民間人もその目的を達するための道具でしかない、という現実が、何の割引もなく淡々と綴られていることです。まあそれを知らなかったわけではないのですが、改めて再認識させられた、というところです。それから、日本の大本営の独りよがりぶり(あらゆることを自分に都合よく解釈する)、ソ連のずるさ(どさくさ紛れに領土拡大に走る)は見事なまでに一貫していて、そりゃこういう結果になるわな、と嘆息するしかありません。

この戦争についての研究から、どういう教訓を引き出すべきなのか、今の私には何も言えません。著者は本書を以下のように結んでいます。

歴史的な経験が他国に対するイメージを形成し、それが現在の対外政策にも影響を及ぼす。ロシアはこの戦争で領土を得たが、対して日本では、ロシアは条約を平然と破って領土を奪取したという不信感が根強く残る。日ソ戦争は、このような不信感を基調とする現代の日露関係の起点である。

本書258-259ページ

世界が日に日に不確実性を増していく中、歴史的事実に基づいて論を立てていくことは重要です。学ぶのに遅すぎることはないと思うので、少しずつ視野を広げていきたいと思います。